Dublin 1996.

I

SUNDAY

Aquí, en Dublín, un domingo, a eso de las once, en la crítica hora del despertar, la luz es tan tenue aún que sus frágiles y diminutas partículas solares atraviesan timidamente, como para no molestar, los cristales de este exiguo habitáculo que se vuelca desafiante al rio Liffey en su ribera norte. Es en esta orilla orgullosa de sí misma donde mi intimidad se alonga curiosa escrutando el bragado estuario que, de Howth a Dun Laoghaire, abarca todos los temores y las esperanzas de esta ciudad que el transcurso inexorable de los tiempos, fracaso tras fracaso, ha alimentado las ilusiones de tantas existencias incómodas, de espectros ilustres deambulando camino del exilio: Oscar Wilde, James Joyce, Francis Bacon, Sean Scully, etc…. Al unísono palpitan todas estas almas para fundirse en un crisol y, luego, más tarde por encantamiento, difuminarse en la línea gris ondulante del horizonte, testigo mudo y fiel de toda infructuosa incursión de los aires renovadores que sólo han lamido subrepticiamente las riberas del estero sin lograr preñar, siquiera, una brizna de las fucsias que salpican las domesticadas lomas del litoral.

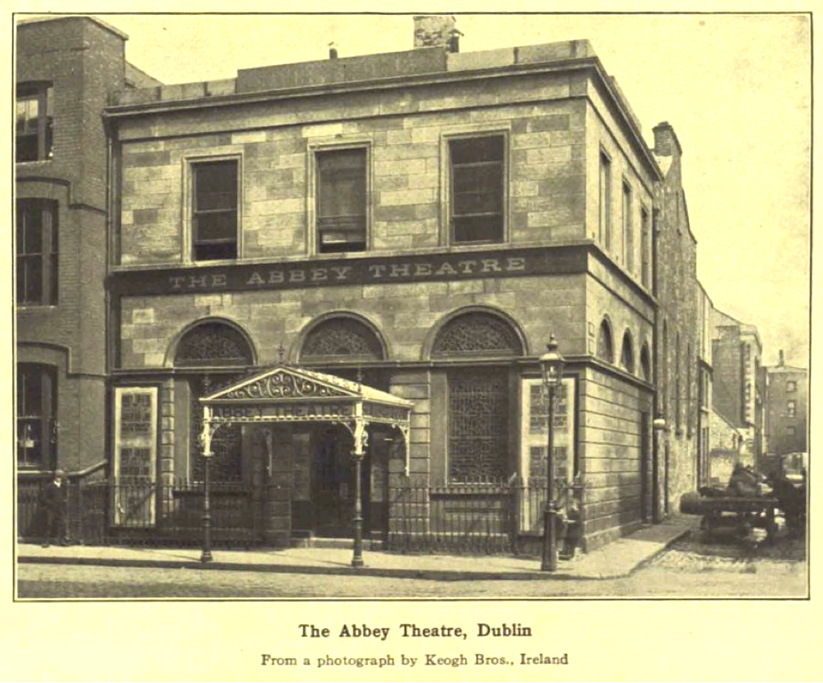

Desde aquí, desde este privilegiado puesto de observación, William Buttler Yeats y Lady Augusta Gregory, urdieron una escenografía literaria de emergencia que anhelaba conciliar la fábula del imaginario gaélico y su poderosa mitología, mitad cruz mitad espada, con una modernidad tolerante que se les antojaba tan predecible como inexcusable y para ello, con desdeño hacia sus legañas y menoscabo de su patrimonio, concibieron su ambicioso proyecto y su estrategia de alternativa a la asincronía temporal que tanto les embargaba: The Abbey Theater.

Situado en este secular barrio fronterizo, que aún permanece despojado de toda prometida bondad republicana, The Abbey Theater imprimió el carácter popular y culto que Dublín y su deprimida sociedad, por aquel entonces, necesitaban con extrema urgencia, para dotarse de argumentos creibles y poder así dilucidar su más inmediato dilema: ¿imperio ó nación?.

El espíritu de cultura nacional del que ambos, Yeats y Gregory, quisieron dotar a su Dublín soñado y cosmopolita, a su modelo de república emergente abierta al mundo y al pensamiento moderno, parece haberse desvanecido en un silencio dramático tras los atronadores acontecimientos de 1916, cuyas huellas grabadas en la faz de la GPO, y sus posteriores dejaciones, sólo brindan un indeleble homenaje al absurdo. Sín más.

Hoy, The Abbey Theater, a pesar de su lamentable estado de deterioro en medio del incesante vocerío frenético de las vendodoras de tabaco clandestino, del tintineo agudo de los chamarileros con su sorprendente género a cuestas, del trasiego inherente a la bulliciosa merca ambulante y a la picaresca que discurre por sus callejuelas adyacentes, este templo de la representación sobrevive, aún, en un Dublín norteño que continúa debatiendose entre la pobreza y la marginación de siempre, con su identidad popular secuestrada por “britts” autóctonos de nuevo cuño, pendencieros y hábiles prestidigitadores en este delicado y fructífero asunto de trocar las escamas del dragón, exhausto, que yace mordiendo el polvo a los pies de San Jorge, por un jergón raido de polvo que San Patricio abanderó como redención divina, como liberación de todas las miserias congeladas en este espasmo rancio que dura ya dos mil años.

Ambas imágenes son sinónimas de la misma ignominia.

Esta particular contribución que W. Yeats y Lady Gregory pretendían equilibrada a la causa nacional irlandesa, por cierto bastante deteriorada en la actulaidad, parece no haber sobrevivido al feroz embate de la mediocridad que, hoy por hoy, ya sabemos pactada.

Una ventana de albo aluminio económico, moderno y aséptico me cobija de estas inclemencias exteriores, climáticas y humanas. Desde esta oquedad observo el menguado curso del histórico Liffey que, cansino, discurre frente a mi todos sus días soportando estoicamente la pesada carga que le ha sido asignada: ser la dolorosa representación emblemática de una inexpugnable frontera interior. Su turbio caudal, en las horas bajas, muestra descarnadamente los mil y un inimaginables residuos, los preciosos tesoros efímeros que de siempre han estado a merced del reflujo caprichoso de las mareas, del azar y de los avatares inconclusos de los deseos humanos, así pues, esta corriente marrón se diluye en el verde oliva del océano, no sin antes teñirse de reflejos de crudo arco iris a su paso por los atraques. Un espejismo de incierto bienestar puesto al desnudo por las fases de la luna.

Esta abertura, cierta y palpable, como tantas otras, despliega ante mí un paisaje grisáceo de sueños plomizos, una rutinaria escena con actores anónimos, viandantes de toda índole y condición, que parecen asumir, sin reproche alguno, su diaria ración de frustraciones. Ellos afuera y yo aquí, cálidamente acogido en este angosto interior que luce vulgar empapelado, asisto a una representación monótona que, por consensual, no comparto y que me aburre porque, sin sorprendentes desenlaces, resuelve lo cotidiano en un solemne e interminable bostezo y cuando al final, en medio de este ahogío, me flaquean las fuerzas pienso, a veces, que si la escena fuese inversa quizás bien podría aliviarse este agotador esfuerzo de responder a las sempiternas preguntas. Pero me resisto a ello, es mi condición.

En todo esto hay un conocimiento mutuo que aún estoy por dilucidar, una antigualla milenaria que se respira por doquier, un ente espeso que lo engulle todo y que muestra su cara más intolerable. Es, en definitiva, todo aquello a lo que mi adicción a la universalidad se resiste, y es también, por esta misma intoxicación cosmopolita, que me impido a mi mismo deambular errático creyendo espúreas mistificaciones patrias que, como en cualquier otro lugar, incluido mi difuminado origen, celebran con canciones convenientemente aderezadas las fabulosas bondades de una inexistente diferencia. Grandilocuentes artifícios, artimañas pomposas que se desvanecen a poco que, con inteligencia, las cuestiones.

¿Quién se resiste a la implacable imágen que el cristal azogado del diario acontecer nos devuelve?.

Grisalla y Gorigoris

De un tiempo acá, y si mis cálculos son fiables, este reducto de íntimo recogimiento permanece silencioso y es que, precisamente en el extremo derecho definido por mi actual posición, la ausencia se ha tornado en una presencia que se adueña, implacable de las horas y sólo, los pensamientos plenos de vida y simientes sin germinar, me consuelan en este esforzado despertar dominical. No sé, quizás la duerme vela cálida arropada por este edredón de plumas ó quizás, también, pueda ser la añoranza de años cercanos, lo cuál no descarto, la memoria de sentimientos fracasados y sensaciones que forman parte ya, irremisiblemente, de mi curriculum vitae, es quizás, digo, el eficaz antídoto que me sirve para conciliar nuevamente el reparador sueño. Vuelvo a dormitar y el tiempo, como en un hechizo, se detiene en una tregua pactada.

Aquí, los días, para mí, tienen un sentido de continuum, de prolongada espera, de letárgico ensismamiento invernal cercano al de las alimañas que en sus periodos de hibernación, instintivamente, administran, con destreza, sus minutos, horas, días y meses. Ellas, las bestias, saben a ciencia cierta que es preciso recobrar las preciadas energías invertidas en anteriores andanzas de subsistencia y en sus, no menos, agotadoras correrías, cuyo destino final, único y portentoso, es la procreación. Es en esta observancia rigurosa de las leyes naturales que rigen su reloj biológico, es en la atención prestada a las sístoles y diástoles de sus órganos vitales, perfectamente acompasados con la sutil cadencia de las estaciones, donde yace su fortaleza. Aún así, y a sabiendas de su frágil condición, las fieras practican este simulacro de sueño eterno, de aparente expiración e inactividad temporal que se yergue como única esperanza de vida y de un futuro próximo que las acogerá. Es por esto mismo que respetan fidedignamente el mandato. Es en esta armonía sublime que rige su mundo y en la aplicación rigurosa de esta técnica ancestral aprendida generación tras generación, donde la vida se experimenta, una vez más, en un nuevo ciclo siempre incierto. Todo apunta a que yo, en cualquier momento, pueda recobrar el sentido preciso y deseado que tiempo atrás discurría, aparentemente, sin sobresaltos y ahora, por razones obvias de esta situación, permanece en stand-by, en letargo.

De repente, en un instante y sin tiempo para reaccionar me veo, a mi mismo, con los pies calzados en estas zapatillas azules de ante que hace pocos días adquirí en Mark & Spencer. Sí, ahí, justo al lado del Abbey Theater, en plena vorágine ensordecedora de tintineos y ofertas clandestinas.

¡Bien, ya es hora de empezar!

Me dije en un prolongado bostezo.

Agenda para hoy

Desayunar. Lavar ropa.

Limpiar el apartamento.

Tender.

Hacer la compra, el avituallamiento básico, incluida la prensa.

A las 14,00 llamar a David.

A las 17,00 Exposición de Paul

Algún que otro menester casero y poco más hay que hacer que merezca la pena en esta menudencia de arrendamiento, sólo mantener la mente entretenida.

Afuera nieva

La calle está silenciosa y trae consigo un sabor a domingos de antaño, tan espeso como intangible, un retal desdibujado de la memoria que se solidifica en el gélido aire, en la ventisca que, cargada de copos de nieve, asciende por el estuario. Es algo familiar lo que aflora y se respira invocado por todas estas coincidencias de factores sensitivos que emergen aunados, impetuosos, en torno a esta necesidad ineludible de entenderme. aquí y ahora.

II

En 1960, a nuestra arribada a Canarias desde Santander, donde se inauguró mi conciencia, fuimos a ocupar el semisótano del caserón que la familia Alzola poseía en la calle Juan de Quesada, más conocida popularmente como del Toril. Aquel palacete señorial, de confusos estilos arquitectónicos, había sido diseñado por Miguel Martín Fernández de la Torre al gusto del abuelo Agustín, el cual impuso al posteriormente afamado arquitecto, todas las exigencias propias de su responsabilidad patriarcal, cuantas modificaciones creyó pertinentes sobre los planos originales para conformar así, mediante su particular entendimiento del espacio, la jefatura de una jerarquía familiar que se le había otorgado después de la debacle financiera de su hermano Lucas. Tras aquellos tremendos acontecimientos que pusieron en entredicho el buen nombre de la familia, el abuelo, con su habilidad y su astucia habitual, salvó el abolengo de los Alzola de un cataclismo que se les avecinaba tan inminente como desastroso, librándolos de una deshonra que no se podían permitir. Con su intervención, D. Agustín, alivió a su hermano de la pesada carga que le embargaba el ánimo, parte de su patrimonio familiar y, quizás, de algún contratiempo con la judicatura.

Un affaire desagradable con la administración colonial que, afortunadamente, quedó en un mero asunto interno del clan. De esta manera, el abuelo, en su encomiable amor fraternal y velando siempre, desinteresadamente, por su estirpe, relevó a su consanguíneo de toda comprometida e inoportuna respuesta que tuviera que dar ante los cualificados representantes de la Real Fábrica de la Moneda, enviados expresamente, desde la metrópoli, a estos territorios de ultramar para dilucidar ciertos asientos contables nada claros. Con generosidad exacerbada, el abuelo, decidió jubilar, anticipadamente, a Lucas, del tedioso trabajo cotidiano de cuadrar los libros de contabilidad de su representación estatal, tarea que ciertamente no entraba en sus capacidades ó, vaya Ud., a saber.

El relevo de Lucas de todo compromiso y toda comprometida luz, supongo que traumático para él, se efectuó con un cambio de titularidad de la concesión. Así pues, Tabacalera vino a incrementar el patrimonio del abuelo y, en consecuencia, alimentó la desmedida ambición de sus herederos varones que se constituyeron en la sociedad Agustín Alzola e Hijos. Saco sin fondo, ni orden ni concierto.

Con esta nueva correlación de fuerzas dentro del seno familiar, D. Agustín, vió legitimada, de tal manera su obsesión arquitectónica que logró desvirtuar, prácticamente en su totalidad, como queda constancia de ello en el Archivo Histórico Provincial, la idea inicial de D. Miguel Martín Fernández de la Torre, cuyo proyecto de vivienda unifamiliar ambicionaba ser novedoso en cuanto al diseño y los conceptos que, sobre esta materia, manejaba. D. Miguel, ya intuía la obsolescencia de semejante estructura social, a la cuál él, también, pertenecía y sabía que la rigurosa disciplina de los usos y maneras en que se asentaban los valores de sus coetáneos prohombres, tan rancios como latifundistas, de naturaleza conservadora, embargarían el futuro de la sociedad grancanaria, dirigiéndola hacía un caos de identidad cultural de prevesibles consecuencias. El debate estaba establecido: ¿urbe ó villorrio?.

Sueños de innovadores.

Habitar aquel semisótano era un obligado escalafón establecido por el patriarca de la familia Alzola que, todos y cada uno de sus vástagos, debían cumplimentar como ritual iniciático según un pactado y riguroso orden de ocupación y cesión posterior del mismo por las nuevas incorporaciones, con pleno derecho, vía contrato nupcial, a la sociedad Agustín Alzola e Hijos. Claro está que el pleno derecho de incorporación a la sociedad, en los ámplios términos de la palabra, en su acepción económica, sólo afectaba a los varones nacidos de su matrimonio con la abuela Lola. Esta tradición subterránea de los Alzola se inició toda vez que la tía Ana, la mayor de los hermanos, contrajera matrimonio con Paco Reyes, un catalán avispado para los negocios y que ambos adaptaran aquel semisótano como su vivienda en el inicio de la aventura en común, en sus iniciales y precarias necesidades. Una aventura que fué larga y no exenta de éxito y un amargo distanciamiento con los Alzola. Una distancia que mantuvieron con la familia el resto de sus vidas, a excepción de la relación, extensa, que siempre mantuvieron con nosotros, los recién llegados de Santander. Años más tarde, entendí que la complicidad entre Mamá y la tía Ana se debía a la misoginia que los varones Alzola, incluido el patriarca, practicaban.

Ana y Paco transformaron aquel lúgubre y húmedo lugar en una exquisita vivienda de gusto racionalista, cuya realización estuvo a cargo de Richard Ernest Oppel, arquitecto alemán refugiado en Canarias que introdujo e inició, más tarde, a D. Miguel Martín Fernández de la Torre en los secretos del movimiento racionalista, tan en boga en Alemania en aquellos años. En ese espacio tan inusual, se desarrollaría mi infancia.

Los años que Ana y Paco residieron en Londres, sus negocios fruteros les llevaron al éxito y al exilio dorado, no fueron en vano para haberme dejado un grato recuerdo del espacio íntimo en el que se desarrollaron mis primeros días en Las Palmas.

También, posteriormente, el magnífico chalet de estilo racionalista, que Ana y Paco se construyeron en Tafira en sus años esplendorosos (hoy en día habitado por Juan Marrero Portugués, quién se hizo con el con no muy buenas mañas, cuando era director ó presidente, qué más dá, de la Caja Insular), ocupa una buena parte de mi memoria.

Así pues, absurdo y modernidad se conjugaron en mis experiencias vitales aquí en Canarias.

III

Mamá, que en la gloria del señor esté, entra en la habitación, que mi hermano y yo compartimos, nos jalea. Txema, que siempre fué más perezoso en estas cosas del despertar, gira sobre sí mismo, se lía con las sábanas y entre sonidos propios de aquel que permanece refugiado, más allá, en los sueños, emite un sonido algo así como:

“Hummmm nuto más”.

Mamá y yo, con sonrisas cómplices, entendemos su solicitud de tregua y ella, que siempre fué solícita, accede a la murmurada petición que, también por supuesto, me beneficiaba a mi.

Poco después, ya saciados de café con leche y de pan con mantequilla, aquella del envoltorio de papel encerado y la pluma roja impresa sobre el ( Made in New Zealand, Salted, por supuesto), en letras gruesas y negras, aseados y oliendo a domingo, todos, incluida la Nena, nos subíamos al Escarabajo Blanco y, justo enfrente, ya en la calle, Oramas aún no había terminado de dar los últimos retoques a Pambaso.

Algún rato más tarde, Carlucho, Nuri, Octavio y la diminuta Mapi se nos unen a las puertas de San Agustín, es poco antes de las doce, y habían descendido del majestuoso Vauxhall negro azabache del tío Carlos, con sus cromados resplandecientes, sus tres marchas y sus colorados y rugosos asientos de polipiel. El volante era de marfil blanco, con un Mapa Mundi nacarado y turquesa que permanecía incrustado en el centro mismo de aquel sorprendente universo, y que al presionar sobre el, sonaban triunfantes las trompetas gloriosas del imperio británico. El tío Carlos estaba orgulloso de su Vauxhall y nos mostraba, sin rubor alguno, cada domingo, calle Espirítu Santo arriba, que su carroza azabache era capaz de alcanzar los Pechos en tercera y, ¡sin cambiar!. Un prodigio de la técnica a nuestro ojos infantiles.

Después, más tarde, ya pasados muchos años y con la inocencia perdida, supimos de su aversión por el arte de conducir y, cuando jubiló al imponente Vauxhall, rendido por el agotamiento de tantos esfuerzos, en tercera, lo sustituyó por un moderno Volvo automático que aún hoy en día conserva.

Todo esto sucedía antes de que Papá adquiriera el Escarabajo Blanco. Era en el tiempo cuando todos solíamos subir a Teror a bordo del Vauxhall como príncipes en carroza, mientras Mamá y la tía Paquita nos relataban a dúo, al paso fugaz de los eucaliptos, camino de Miraflores, la história cierta de las mañas e inventos del abuelo Agustín.

El abuelo que ejercía de patriarca, desde su piadoso anonimato artesanal, había diseñado y cedido, creó que gratuitamente, la magnificiencia del fervor mariano a la Bajada de la Virgen del Pino. Su teatralidad tan bien conseguida entre nubes de algodón y tules, congrega (hoy en día con mayor aparatosidad) en este happening popular, la fe y el gusto por el alcohol, en proporciones desiguales, de los idílicos habitantes de la isla.

¡Maldita sea!. Quizás sea de ahí de donde me viene esta obsesión por la mise en scène de los milagros imposibles, esta misma que arrastro conmigo desde hace ya algunos años.

Años después el alborozo y griterío, propio de aquella panda de ingenuos y felices emparentados chiquillos reunidos correteando y jugando a las puertas del templo, se acabaría. El tiempo se encargó de decirnos cuán lejos estábamos los unos de los otros.

Premonición de un futuro no muy distante era la llamada al orden que nuestros progenitores lanzaban a la hora de comenzar el ritual eclesiástico dominical de las doce y que una vez, ya, dentro de la iglesia, nuestras miradas cómplices se cruzaban mostrando la impaciencia, en nuestro lenguaje críptico de niños, por el deseo de arribar pronto al tiempo del Guanche.

Ritual pagano de la una del mediodía que, nosotros, la panda ingenua, reverenciaba con mayor devoción, si cabe, a toda aquella otra parafernalia que semana tras semana precedía al misterio de la comunión en Santa Catalina.

Allí, en el parque, nuestros predecesores, en torno a una consagrada mesa dispuesta por privilegios de asiduidad y rango, que siempre solía ser la misma, degustaban gin & tonic, cerveza (el tío Carlos siempre bebía cerveza y eso era algo que, en sus teoremas, Papá no se podía explicar, él siempre ha sido degustador de ginebra al mediodía -aún lo sigue siendo-), y jerez para las mujeres. Bebidas que aderezaban con unas raciones de papas fritas, aceitunas, conversación y un, siempre esperado, por nosotros los crios, plato de calamares. Manjar que atacábamos ávidos, de rato en rato, en las pausas y treguas hambrientas que nuestros juegos nos permitían, y que nos hacía fruncir el ceño cuando se agotaba aquel bocado espiritual que, todos los domingos, el Guanche nos servía para gloria y honor de Nuestro Señor Jesucristo.

La arena movida gentilmente de aquí para allá por la brisa, inundaba Tomás Miller y se enredaba en las patas del Escarabajo Blanco y las calzas del majestuoso príncipe Vauxhall. Eran los ecos de la frase lapidaria, de la letanía; “Good Bless Our Work”, que coronaba las testas de los prohombres del cambuyón; planificadores y arquitectos del desastre al que, en sutiles debates, abocaron todo aquel espacio vacío y portentoso de las Isletas. Recientemente, en una antigua foto de la época, he podido ver esta imágen de cuatreros calzando zapatos blancos de lona y aposentados en sillas de mimbre,bajo la portada de su Rancho Grande y bendecidos por el omnipotente.

De vuelta, siempre odié aquellos regresos, justo al parar el Escarabajo Blanco su bamboleo, frente a la cancela de casa, semana tras semana, los calamares salían impelídos, rodando a mis pies, en apresurada carrera buscando nuevamente el mar. Fabulaba yo, domingo si y domingo siguiente también, sobre esta insistente repeteción fisiológica, me preguntaba insistentemente si habría alguna respuesta lógica a este acontecer que, sin embargo ante estos hechos, la tía Paquita, que había sido enfermera en su juventud, antes de contraer nupcias con el más jóven de los Alzola, decía que era a causa de mi debilidad. Octavio y yo, los más esmirriados, llevábamos siempre, media hora antes del almuerzo, doble ración de Quina San Clemente, por prescripción facultativa de Paquita y, claro, nadie ponía en duda sus conocinientos en el arte de sanar. Receta que ambos agradeciamos y atacábamos silenciosos y complacidos. Jamás mostramos reparo alguno a tan docta administración que, particularmente los domingos, obedecía a un preciso y exacto devenir desarrollado en el comedor familiar de diseño racionalista y que debió ser una de las últimas influencias que la tía Ana y su marido Paco, tuvieron sobre el abuelo Agustín, antes de ser desterrados del solar familiar por, vaya usted a saber, que intrigas familiares. Allí en la penumbra del comedor, Octavio y yo, permanecíamos sentados esperando a que el efecto de la terapia nos abriera el apetito, y de paso, hacíamos compañia al abuelo, observando absortos el espectáculo de su tierno ocaso.

El Boina, como se conocía al abuelo entre la vecindad, presidía el sagrado sacramento del almuerzo dominical de los Alzola de la calle Juan de Quesada, que mientras mojaba rebanadas de pan, meticulosamente cortadas, en su copa de vino, la boina se le calzaba lateralmente y una lágrima se le ocultaba tras el lunar inmenso de la corva de su nariz vasca y aguileña. Una lágrima eterna que, siempre, desde que la abuela Lola le dejó en la más absoluta viudedad de espíritu, le descendía por su rostro de piel fina. La apatía por poner orden interno en la familia, el abandono de la carpintería (el antiguo garage del caserón), el laboratorio, que era su refugio, donde hacía realidad sus inventos y donde, también, un frasco con formal contenía proyectos dinásticos inacabados. Sus horas transcurrían ya plácidas y silenciosas, en el comedor, a la espera de reunirse con la abuela Lola. Su refugio sería nuestra perdición.

A ella, la abuela Lola, la recuerdo nitidamente, paralítica, siempre postrada en su cama, el pelo cano ensortijado, la tez de niña y sus gafas redondas de plata que, posteriormente, en mis años de adolescente utilicé a la moda Lennon y que aún conservo como un preciado tesoro y memorias de adolescente rebelde. Su dedo meñique, el de la mano derecha, estaba también paralizado y nos dijeron que fue a causa del mordisco de un chimpancé que habito, por algún tiempo,en el jaulón de la terraza de atrás y que había sido un regalo de su cuñado Lucas a la vuelta de un viaje por África. Lo que sucedió después con elincauto simio, sólo la conciencia de nuestros mayores lo sabe. Jamás nos lo dijeron.

Lo cierto es que los recuerdos de aquellos domingos de mi infancia se agolpan, son memorias que han permanecido larvadas y que ahora brotan descontroladas por estímulos visuales, olfativos y siento la imperiosa necesidad de recrearlas, aquí, en este Dublín, que ahora me acoge, tras un fresco y ligero paseo dominical.

Sentado tras esta cristalera del Temple Bar, apurando un par de glasses of lager, observando el cansino pasear de las gentes, el corretear de niños por Essex Street, que en breve acogerá las hordas de bebedores complulsivos de cerveza, la soledad me alienta a escribir estas vivencias, algunas de ellas, vividas con pasión.

Cruzo Ha´penny Bridge, la bicicleta a mi vera me induce a acelerar el paso, realmente es una fuerza interna, irresistible la que guía mis pasos apresuradamente hacia el 54 de Bachelor´s Walk: ¡El paseo de los solteros!. ¿Coincidencias?. Es un sentimiento irrepimible, la necesidad de gastar las horas de este domingo garabateando, una y otra vez, sobre inmaculadas holandesas de papel conqueror, todos estos recuerdos, depurando el estilo. Una forma de sentirme más cerca de tí y, en este divino esfuerzo de novelar, sin tristeza, los pensamientos, aproximarme a mi mismo.

Apuro un té. “The very thought of you” abarca la estancia, lo llena todo y todo vuelve a normalizarse. Sigues ahí, sonriendo con una adorable sonrisa inmortalizada por Nikon, a tú lado, mis desordenados cabellos, mi barba cana y nuestras gafas de sol emparejadas, al unísono, también me novelan días apasionados, no tan lejanos, que tanto extraño ahora y que tanto nos enseñaron a ambos de ambos.

A mis espaldas. Oramas sigue empeñado en ese toque magistral de inmortalidad que los habitantes, almas anónimas, del risco pusieron ante sus ojos en la recta final de su existencia. Se trata, al fin y al cabo, de una mirada sin prejuicios, nítida, limpia, candorosa generosidad de dar vida a una interpretación simplemente bella del esfuerzo, muchas veces entendido como banal, de la supervivencia. Esperanza, fracso, pasión y desamor, todo un compendio, una unidad sublime que trasciende el tiempo preciso y calculado de los días y que se adentra en la aventura intangible de la eternidad.

IV

Ya viene!. ¡Ya viene!.

Se oye el repiqueteo sobre los adoquines. Grácil timbal, primitiva percusión.

TACA – TACA – TACATÁ

Las ruedas rojas del carrito amarillo de Valentín (dosel rococó coronando el cielo, mantecado viaje de glotonería festiva) emboca ya la calle. Arriba, justo en la bocana de la calle, en su paupérrima garita, el centinela de la farmacia militar observa impávido, la boca deshaciéndosele en barrancales y el alma suspendida en permanente interrogación. Obedece consignas. No puede hacer más.

Imponiéndose sobre la percusión, TACA-TACA-TATÁ, la elegancia del sonido del organillo de boca, flauta de pan, que magistralmente Valentín toca, y sabiéndose el solista del concierto barroco, interpreta, ahora, una pavana para infantes, que la audiencia, incluido el centinela, queda suspendida, atrapada en la tierna melodia que impregna la calle Verdi.

Raudas nuestras manos buscan en los bolsillos las consabidas monedas de dos cincuenta, justa propina que arrojar a los pies del virtuoso instrumentista que, ahora, arrogante, sobre su amarillo escenario, devuelve, con reverencia, la ovación que le circunda.

Se detiene.

TACA-TACA-TACATÁ.

Ansiosa, la chiquillería le rodea. Él, Valentín, enfundado en albo traje, coronado con cofia, tiara de paganos dioses, cuál flautista de Hamelin, nos gana la confianza. Es un viejo conocido. Nos hace un guiño.

– ¡Yo quiero un quesito helado!.

Exclama Fernandito Guersi, uno de los dos paralíticos, que aparte de la abuela Lola, compartían nuestras horas en la calle Verdi. Fernandito, era paralítico a medias, la polio le había afectado sólo a una pierna y la había contraido cuando era más pequeño en Bata, la Guinea Española, donde su padre se dedicaba, en aquel entonces, al negocio del cacao. Chocolate El Gorriaga.

-¡Yo un corte!.

Más pausadamente, pero vigorosa, exigía Elvira Petrovelli, la hermana mayor de Marité.

Así, uno tras otro, todos íbamos quedando satisfechos por los gélidos mandobles que Valentín, todas las tardes, repartía a diestro y siniestro con la maestría propia del caballero bragado en crueles luchas sobre los imberbes infieles pobladores de la frontera y vigilantes de la santa Vegueta.

TACA-TACA-TACATÁ

Se aleja, desciende lentamente, obedeciendo a impulsos cansinos por la cuesta, la de nuestros carretones. A mitad del recorrido, Don Alfredo le sale al paso, se saludan. Don Alfredo se ajusta el clavel en la solapa y la corbanda, como la porta impecable, no precisa de ajustes. Él es el toque británico, distinguido gentelmen del barrio. Valentín, con respeto, roza con la yema de sus dedos la cofia.

TACA – TACA – TACATÁ.

Valentín y su carga de glotonería desaparecen por la esquina, seguramente se ha detenido, como de costumbre, frente al taller de Enrique, el carpintero, y sólo Dios sabe que acaloradas conversaciones mantendrían.

V

Dear Bob:

I know about your interest in my work by Cliodna Cussen who is a good friend of mine here in Dublin. I write you down this letter in order to get in touch with you and going forward with the Benburg Sculpture Project. I´m very proud about your choice.

Doble en mitades la cuartilla, la condeno a la oscuridad transitória del sobre. Lo cierro.

Mr. Bob Sloane

Belfast University. York St.

BELFAST.

La pequeña lira irlandesa de 32p sella la respuesta.

Enfundado en el abrigo, la bufanda alrededor del cuello, la gorra calzada a la derecha, los dedos de las manos acariciando el cálido interior de los guantes y con los pies ya en la calle, en esta misma tarde de domingo, enfilo Bachelor´s Walk a paso ligero para combatir el sempiterno frío de la rivera norte del Liffey y al torcer la esquina, O´Connell Street se abre bulliciosa e iluminada a mis ojos.

¡Tobacco!.

¡Cigarrettes!.

Ofrecen a gritos los vendedores ambulantes, cambuyoneros del Atlántico Norte, pálidos.

El edificio del G.P.O., Neoclásico e imponente, emblema de la trágica resistencia de este pueblo orgulloso de su independencia, con sus columnas acanaladas, que acarician el cielo, siempre gris, preside el escenario. La gloria de saberse heroínas de una guerra soterrada e impregnadas de un odio exacerbado a Cromwell, aún a flor de piel, las convierte en la representación trágica de una reciente história. Son columnas heridas por la enfermiza obstinación británica de mantener su integridad imperial a costa de la dignidad del otro. Un drama inacabado.

Ante este escenario reflexiono y llego a la conclusión de que no fué un error histórico, como algunos dicen, impedri que las huestes de su graciosa majestad, los bucaneros de bombín y paraguas, hicieran su entrada en el archipiélago.

¡God Save the Queen!.

G.P.O., Se traga de un bocado mi respuesta.

La misiva inicia así su viaje a otro estado dentro de un mismo país, al otro lado de la ficticia frontera, al norte, al quiste de la intolerancia, a la excusa divina para que la eterna guerra del fanatísmo religioso siga alimentando vanidades y bolsillos. Por los siglos de los siglos. ¡Amén!.

De regreso a Bachelor´s Walk, la mirada va pegada a las grises bladosas de O´Connel Street, pues el frío en la cara es cortante y uno se tropieza, una vez más, conuna de las placas de bronce incrustadas en el pavimento (pulimentadas por el indiferente deambular de los dublineses) que rememoran, para quienes estén por la labor, a Leopold Bloom. Parada obligada, cada dieciséis de junio, de un recorrido de modernidad ausente aquí y ahora, todavía, en Dublín. Modernidad iniciada en Martello Tower aque´fatídico día en que James comenzó su odisea particular y universal con parada y una pizca de gorgonzóla en el interior de Oliver St. John Gogorty. Un Ulises sin arribada a la Ítaca de los deseos. Celebración de la indiferencia.

O´Connell St., Fleet St., Essex St., Y allí, frente a mi, la cabina. El cordón umbilical que me une a la identidad todas las tardes, eternamente de por vida.

Se han agotado las reservas de cerveza. Esta vez inicio el ritual cotidiano en la sangre de Cristo. Tintorro español, a saber de cuál de las dos Españas. Roches £ 4.25.

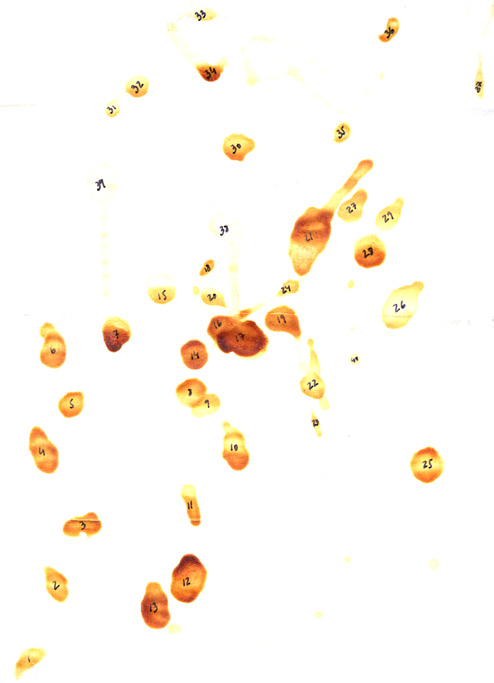

Hace algunos días he empezado un retrato íntimo de soledad. Técnica: Semillas sobre papel.

Medidas: 21 x 29, 7 cm.

Proceso: Lento y emotivo. Una gota de esperma………………………………………..

Un ETC de Juan Hidalgo dibujado. Del sonido al papel.

Paritura no pautada, composición para intérprete solista. Alejado.

¡Salta a la vista!.

En esta melancolía, por si fuera poco, llegó tu retrato. Les Grandes Baigneuses, Pommes et Biscuits, y la exquisita pinacoteca de los sentimientos. Amor en distancia, telefónico y epistolar.

“….Tú me has de querer porque así en la noche lo vi en mis sueños…”

Martilleaba el estribillo en mi cabeza mientras, alrededor, se celebra la mediocridad. Sacramento del Arte. Es un domingo a las doce como en San Agustín y treinta y tres años después. ¡La edad de Cristo!.

You are invited to

An exhibition of paintings

By Paul Funge

At Hallward Gallery

65 Merrion Square, Dublin 2

To be opened by Mr. Richard Bruton T.D. Minister of Enterprises and Employment

17,00 Sunday, 28 Th January, 1996

Rsvp (Regrets only) to (01) 6621482

¡Por Dios Paul, acércate a Cezánne!. Dije por lo bajo y apretando los dientes. Alzo mi copa en loa de Nuestro Señor Jesucrísto Redentor. ¡Bienaventurados los mediocres, porque de ellos será el reino de la fama!.

VI

MONDAY

Hace un frío endemoniado, la mañana, como siempre, se ha levantado perezosa y gris pero, a diferencia de ayer, el bullicio fuera indica que esta vez los pensamientos han de ser fugaces y no hay tiempo para retozar.

I got your letter from Madrid.

La introduje en el bolsillo del raido tres cuartos azul navy (aquel que compré en Barcelona y que a punto estuve de jubilar en uno de mis regresos de Londres), apretándola fuertemente, como para leerla al tacto, para leer palpando mis muslos, juntos, fundidos, descifrando todos los secretos ocultos y húmedos, Conociéndote mejor.

Así, con estas cavilaciones en mi cabeza, mis pies firmes y seguros hacen estremecer al viejo y cansado Ha´penny. Se diría que él conoce esta vieja história. Su plateada urdimbre de hierro colado vibra, sin lugar a dudas, por el aplomo de las pisadas de aquellos que, día tras día, certifican su existencia, él es el auténtico notario de tristes y abusadas realidades. Él tiene la certeza de que a fuerza de haber sido cruzado diariamente por anónimas vidas, se vislumbra a si mismo como un viejo camarada de almas en busca de su sustento. Él es la metáfora del trajinar Norte-Sur-Norte, del exilio de generaciones y, yo no iba a ser menos, me sumaba a su estadística.

Bachelor´s Walk – Temple Bar – Bachelor´s Walk y, ¿si aún estuviera vigente el peaje de antaño?. ¿Cuántas almas, solitarias y paupérrimas, como la mía, me pregunto, intentarían atravesar el Liffey a nado y fundirse como en un crisol, en consecuencia, allá abajo, al final en la bahía, en un inmenso abrazo atlántico?.

Hoy he sabido que hace nueve dias buscan a un hombre que decidió abrazarse al Boyne, allí junto al Old Mill de Slane. Una zodiac y hombres calzados en katiuskas, chapoteando en el lodazal, sus caras encendidas por el frío y la congestión, el desaliento en sus miradas, certifican el cansancio de esa alma unida ya, para siempre, definitivamente, a la épica y los fantasmas del Boyne, humillados, generación tras generación, por Guillermo de Orange. El albor del drama irlandés.

Al otro lado ya del puente, aguardo con impaciencia de rasgar tus vestiduras de papel y leerte íntimamente, pero el hecho prodigioso, pienso, merece un ritual preciso, cálido e íntimo.

¡Half a lager, please!

Decido esperar a que la resplandeciente daga alzada, como el cordero espera paciente y sublime, que se descargue el golpe y en un acto solemne de amor, la espada abra sus entrañas. Palabra deseada que conjure el desasosiego. Él, el cordero, se sabe predestinado a este fin único y glorioso.

– ¡Hey!, Nice to meet you, Paul.

Dije.

Por lo bajo pensé.

¡La carta!.

Durante algunos instantes, toda una eternidad, Paul y yo cambiamos impresiones sobre la vital importancia, para él, claro está, de nuevas ideas arribando a esta orilla turbia del Liffey.

¡Como si no tuvieran aún suficiente con la indescifrable y proscrita modernidad de Joyce!. Y mientras, te apretaba contra mis muslos.

A cada palabra de Paul seguía una caricia mia, en respuesta, al sobre de papel que contenía tu aliento. Las yemas de los dedos sienten ya el perfume humanamente añorado, urgan ansiosos en los pliegues del sobre, ahora, henchidos y húmedos. Palpitando, palpitando. Ahí se esconde. ¡Oh ternura!.

¡Vamos a follar!

Agazapados entre los pequeños laureles de india del jardín de Doña Cayetana, Chanito cuenta en voz alta: veinticinco, veintiseis, veintisiete, picarona ella, Marité, nos coge de la mano.

-¡Vamos, vamos!. ¡Corre!. ¡Al solar!.

A trompicones Alejandro, el otro chico paralítico de ambas piernas de la calle de atrás, nos sigue. Yo, con los ojos encendidos, ella, Marité, sabia.

-Cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete …..

Sin tiempo que perder atravesamos el chalé, de mauseleo aspecto, de piedra gris artificial incrustada con millares de diminutas estrellas cristalinas que alumbraban la noche esplendorosa de nuestras esperanzas de estrenarnos a los sentidos.

Fugaces pero cautos, jubilosos pero en silencio para no despertar al león vigía de la fuente y temerosos de ser descubiertos por aquella mujer piadosa, Doña Cayetana, que tras las contraventanas vigilaba, con devoción, nuestro despertar a la adolescencia y nos redimía, sin haberlo conocido aún, del pecado primigeneo. Llegamos así, temblorosos, al pie de la tapia.

Sesenta y dos, sesenta y tres, sesenta y cuatro……. Chanito no se cansaba y mantenía el ritmo con precisión.

Saltamos el muro, luego las palmeras que yacían inertes, desde siempre, dormitando y dividiendo el interior del solar en una ajustada geometría y allá, al fondo, en el rincón más oscuro de aquel jardín de las delicias, el desvencijado y anhelado cuartucho, el habitáculo donde nos estrenaríamos a las licencias prohibidas nos invita a proseguir sin cautela y sin demora al acto iniciático.

¡Oh prodigio!.

Ante nosotros se alza el diminuto telón con el que Marité celosamente guardaba de miradas, inocentemente licenciosas, el lampiño milagro de su entrepierna. Se entreveía el comienzo del primer acto.

Noventa y ocho, noventa y nueve y cien. ¡El que no se ha escondido, tiempo ha tenido!. Grita Chanito.

Tiembla la realidad

Caé el telón.

La mortecina luz de las farolas, sin cristales, de la calle Verdi es testigo de que nuestro amanecer a los sentidos, la alborada carnal, quedó aplazada, aquella vez, a una próxima representación.

Marité nunca nos acompaño al segundo acto.

De tarde en tarde en la calle Verdi, a la vuelta del Viera y Clavijo, nunca con la regular precisión con que llegaban las placenteras tardes del calendario, irrumpían de impreviso las hordas salvajes de san Roque, violentando la apacible tranquilidad del vecindario que nuestros juegos apenas disturbaban. Nosotros, los ingenuos chicos del Toril, estabamos acostumbrados a deleitarnos en juegos que, alguna que otra vez, respetuosamente alteraban el sosiego de la vecindad.

-¡No valen pepinazos!

Exclamaba Alejandro, el chico paralítico y cómplice de representaciones y bajadas súbitas de telón y el mejor portero de nuestros partidos balompédicos.

Él solo podía abarcar el inmenso espacio de la cancela de la casa de Dña. Cayetana que, también, oculta tras las contraventanas, no velaba, en estos menesteres menos lujuriosos por nuestras almas y sí por la integridad de su cancela, nuestra porteria reglamentaria que, Alejandro, cancerbero donde los haya, protegía de las feroces embestidas de nuestros contrarios. Él con sus muletas extendidas a lo ancho, en un símil coreográfico de Oscar Schlemmer y cuya efectividad era reconocida por todos a la hora de adjudicarse sus servicios. Él se mantenía en pie siempre en un extraño equilibrio de balanceos astutamente calculados. Esa era su virtud.

¡Capitán de uno!.

Entre acometida y acometida a uno y otro lado de la improvisada cancha de nuestros partidos, los forajidos de la frontera entre el artifício y la naturaleza cabalgaban apretados corceles de desparpajo y envueltos en nubes de polvo barrial, estas huestes del risco, el otro, el pobre, el no inmortalizado por la tuberculosis de Oramas, hacían su entrada bulliciosa y brutal por la esquina de la farmacia militar, desembocando por la calle Lentini. El centinela apartaba la vista. -¿Y para esto se me pide valor y servicio a la patria?.

Podría en justa medida pensar.

Al frente de ellos Caco, el gamberro, caudillo majestuoso y bravucón a pecho descubierto, descarado gallito que sonrojaba, con sus insinuaciones, los pálidos y finos colores de las polluelas de nuestro corral. Nuri le echaba el ojo. Caco nos tomaba la ventaja, seguramente porque conocía ya, desde temprana edad, los entresijos de la húmeda adolescencia que nosotros, por aquel entonces, solo nos conformabamos con imaginar con inocente perversión.

A unos pasos tras de él, permanecía protegido su hermano, no recuerdo bien su nombre, pero en mi memoria su imagen permanece indeleble. Era un ser extraño, silencioso, antagónico de Caco. Su cabeza rapada y cubierta de manchas nos mantenía alejados, eran huellas que presumiblemente señalaban (nosotros lo podíamos asegurar) el sufrimiento del escozor de la tiña. Esto lo afirmabamos con vehemencia apoyados en los doctos comentarios que la tía Paquita nos había hecho en algún momento como advertencia al respecto y así, de paso, establecer las oportunas distancias. Una magistral coartada, Consejos que, nosotros, tomamos en buena cuenta dados los conocimientos en el arte de sanar de Paquita y que nos eran sobradamente conocidos a la hora del almuerzo.

Muchos años después, cuando todos ya nos habíamos lanzado al abismo de la madurez y nos habíamos jubilado para siempre de aquellos mágicos momentos y del candor de la calle Verdi, le volví a ver un día. Subía silente, como de costumbre, Juan de Quesada camino de regreso a su San Roque natal, a su ghetto encaramado sobre las colinas que bordean el Guiniguada, pero ahora, con el paso de los años, lucía y peinaba una esplendorosa y cuidada cabellera, las huellas de aquella enfermedad habían quedado como un asunto de la memoria. Caminaba seguro, con gráciles movimientos. Trasvestido.

¿Montse?. ¿Era ese su nombre?.

PULL

Son algo más de las doce, la mano se aferra al tirador de la puerta, tomo impulso y de golpe estoy dentro. A la derecha, en el suelo, arden las brasas que minutos antes el solícito bartender del pub Temple Bar, el de las amplias cristaleras, ha prendido en honor de los gélidos y siempre sedientos madrugadores parroquianos. La chimenea embutida allí, flanqueada entre escalones a derecha e izquierda, justo en el acceso al altillo de los grandes ventanales, reclama para si un obligado saludo. Al fin y al cabo es la madame más solicitada del local rojo de la calle Essex y reclama para sí, antes de entrar a mayores consideraciones, una aproximación educada, un guiño cómplice de viejos conocidos pues, para ella, los formalismos son importantes. Parece decir.

Duck or Goose?

Es la hora. Me deshago de la bufanda, la gorra, los guantes, el abrigo (no precisamente en este estricto orden) y desnudándome inicio el ritual. La carta palpita ansiosa en el interior del bolsillo.

¡Espera, espera!. ¡Aún preciso del dorado elemento para poder completar lo pactado!.

Froto una contra otra mis manos, el cuerpo se estremece, respiro hondo. Ha llegado el momento sublime.

-Half a lager, please.

La carta sale en volandas del tres cuartos, se sitúa a la distancia precisa ante mis ojos.

-Here you have, One fourten. Espeta tras la barra el camarero.

-Thanks. Respondo alejado en mis pensamientos e intenciones. Al otro extremo de la barra unos clientes apuran cigarros y pintas. Uno viste un kilt.

THERE IS NOT TIME LIKE GUINNESS TIME

Reza grabado en bronce, justo en la cumbre de la barra, animandome a sosegarme. Al lado, en un papel amarillento se anuncia:

TEMPLE BAR T-SHIRT £5. POSTCARD 10p

Cierro los ojos, el refrescante néctar desciende lento, ya sabes de mi afición a él, aplaca el ansia y calma la excitación. Me prepara para el momento deseado y, por instantes, me reconozco en el albo cordero.

Estoy listo.

Rasgo, al fin, tus papireas vestiduras. Los dedos urgan impacientes en su interior, encuentran el preciado tesoro. Las palabras se despliegan ante mis ojos sedientos, se expanden tras un Big Bang, tragándose a su paso un planeta tras otro. Rebotan en las oscuras y distantes paredes, confines ocres de mi universo, se contraen y en su apresurado reagrupamiento, relampageante camino, adquieren el enorme peso gravitatorio que la materia universal concentrada, polvo celeste, en un solo punto, ínfimo, microscópico, es capaz por si misma de anular las lógicas leyes de la física y la química sensual.

En instantes, las hojas de papel, mapa celeste de tus sentimientos, guían a este navegante solitario tras tormentosa travesía hacía el abrigo, al remanso de tú puerto abierto, ahora, de par en par, con la caricia sedosa que la estela plateada de la quilla de mi barco dibuja sobre las líquidas sábanas de este océano que nos separa. Mi velero, erguido, hace su entrada, balanceandose suavemente, por la bocana del canal y allí, en la dársena, fondea profundamente para desembarcar las simientes traidas desde estas tierras lejanas en impetuosas conmociones. Y así, repitiendo la estiba hasta altas horas de la mañana, bañado en hermoso sudor, agotado placenteramente, el estibador yace apretado a las tiernas carnes de su amada. Fundidos ambos en lentas y perezosas caricias sucumben, por fin, en el deseado sueño.